新闻中心

产品搜索

新闻中心

当前位置: 首页 >> 新闻中心

在线答疑:电网中的消弧和消谐到底有啥区别呢?

发布时间:2025-10-20 来源:合肥志准电气 浏览次数:167在复杂且庞大的电网系统中,消弧和消谐是两个至关重要的环节,对于保障电网的安全稳定运行具有不可忽视的重要意义。

消弧,主要是针对电网中可能出现的电弧现象进行有效的抑制和消除。当电网中的线路发生短路故障或其他异常情况时,电流瞬间增大,可能会引发电弧的产生。电弧的存在不仅会对电气设备造成严重的损坏,还可能引发火灾等重大安全事故。

许多实际案例和研究数据都表明,未得到有效消弧处理的电网故障,往往会带来巨大的经济损失和社会影响。例如,在一些大型工厂的电网中,由于消弧措施不到位,一次短路故障可能导致整条生产线的停工,造成数以百万计的经济损失。

消谐,则是为了应对电网中由于非线性负载、电容电感元件等引起的谐波问题。谐波的存在会导致电能质量下降,使电气设备发热增加、寿命缩短,同时还可能干扰通信系统的正常运行。下面我们一起来具体看看消弧和消谐的区别以及消谐的方法。

▷ 消弧与消谐之间的区别:

▷ 消弧与消谐之间的区别:

消弧:在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生单相接地短路时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。

消谐:电力系统中有许多铁芯电感元件,例如变压器、电压互感器、消弧和并联补偿电抗器,这些大都为非线性元件,它和系统的电容组成许多复杂的振荡回路,如果满足一定的条件,就可激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。发生铁磁谐振时产生的较高过电压和较大的过电流,极易使电力设备的绝缘损坏,严重情况下危及运行人员的安全。消谐装置的作用就是消除铁磁谐振。

▷ 铁磁谐振:

▷ 铁磁谐振:

在中性点不直接接地系统中,电压互感器PT通常接在母线上,其一次侧绕组接成星形,中性点直接接地,因此各相对地励磁电感与导线对地电容之间各自组成独立的振荡回路,并可看成是对地的三相负荷。

正常工况下,三相对地负荷是平衡的,电网的中性点处在零电位。当电网发生冲击扰动时,可能使一相或两相的对地电压瞬间提高,使得电压互感器的励磁电流突然增大而发生饱和,其等值励磁电感相应减小,可能与系统对地电容形成参数匹配,从而引发铁磁谐振现象,造成系统过电压和PT绕组过电流。

▷ 为何铁芯饱和后电感减小?

▷ 为何铁芯饱和后电感减小?

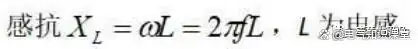

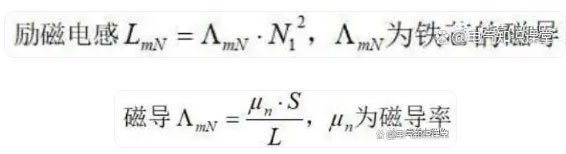

上述铁磁谐振的形成原理,有一句话可能不好理解:铁芯饱和后励磁电感相应减小。从物理意义上说,电感是表征电感元件存储磁场能力的参数,在数值上等于单位电流产生的磁链。下面从公式推导:

在变压器/电压互感器额定运行时:

在变压器/电压互感器额定运行时:

N1为变压器一次侧绕组的匝数。S为铁芯导磁截面积,L为铁芯平均长度。

N1为变压器一次侧绕组的匝数。S为铁芯导磁截面积,L为铁芯平均长度。

上述铁磁谐振的形成原理,有一句话可能不好理解:铁芯饱和后励磁电感相应减小。从物理意义上说,电感是表征电感元件存储磁场能力的参数,在数值上等于单位电流产生的磁链。下面从公式推导:

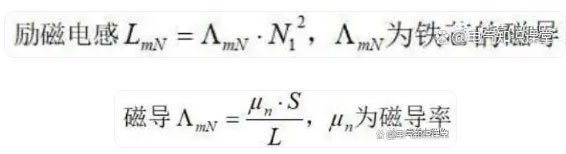

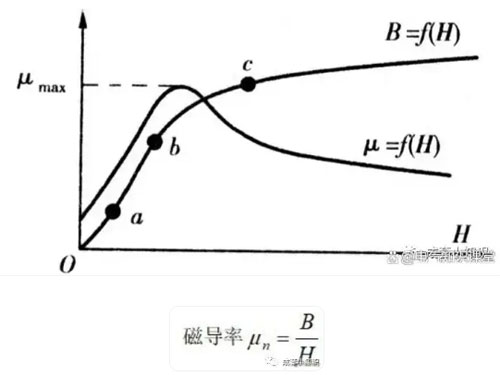

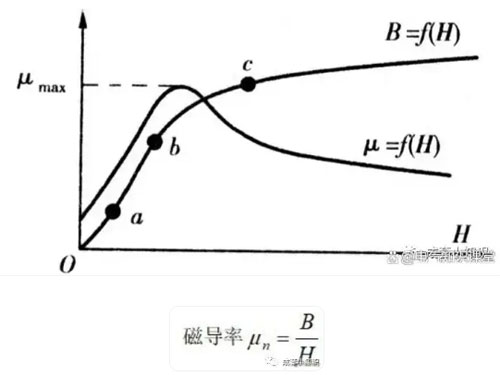

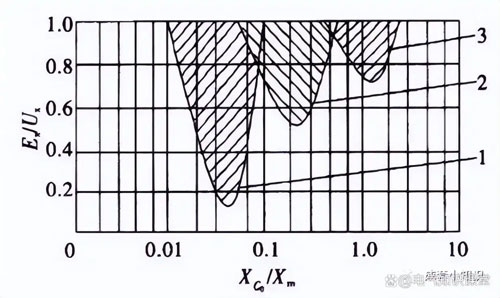

上图为磁化曲线,表示物质中的磁场强度H与所感应的磁感应强度B之间的关系。

当铁芯饱和时,磁导率减小,磁导减小,励磁电感减小,励磁电抗也减小。上述推导也可以解释为什么当正常运行时PT的励磁电抗很大,当铁芯饱和时励磁电抗很小。

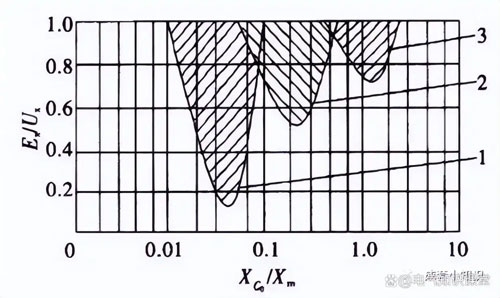

设L0为PT三相并联的等值电抗,3C0为线路对地电容。当L0与3C0回路达到固定震荡频率时,会产生谐振现象。随着系统对地电容3C0的增大,依次发生高频、基频、分频谐振(稍后我们会介绍这三种谐振的特点和危害)。

谐振一旦形成,其状态可能自保持,并维持很长时间。如上图所示,横坐标为:系统每相对地容抗与额定线电压下PT绕组励磁电抗的比值。纵坐标为铁磁谐振激发电压Ex与PT工作线电压Ux的比值。

1表示分频谐振,2表示基频谐振,3表示高频谐振。从上图可以看出,随着横坐标容抗与感抗比值的增大,系统分别处于1/2次谐振、基波和高频谐波谐振区域,不同频率谐振区的最低临界激发电压逐渐增大,分频谐振所需的激发电压最低,因此在实际运行条件下,只要满足一定的参数条件,分频谐振是最容易发生的。

▷ 谐振特点及危害:

▷ 谐振特点及危害:

基波谐振:系统两相对地电压升高,一相对地电压降低,但不为零。中性点对地电压(可由互感器辅助绕组测得电压)略高于相电压,类似单相接地;或者是两相对地电压降低,一相对地电压升高,中性点有电压。前者更为常见。

分频谐波共振:三相电压同时升高,中性点有电压,这时电压互感器一次电流可达正常额定电流的30~50倍甚至更高。中性点电压频率大多为1/3工频或1/2工频。因为频差,三相电压表出现低频摆动。高次谐波共振:往往三相电压同时升高,中性点有较高电压,频率主要是三次谐波。

分次谐波谐振时过电压并不高,但电压互感器电流极大,易使PT因过热而爆炸;基波谐振时电流并不大,而过电压较高;高次谐波谐振时,一般电流不大,过电压很高,经常使设备绝缘损坏。

▷ 消谐的方法:

▷ 消谐的方法:

产生条件:要想针对谐振采取针对性解决措施,首先要了解铁磁谐振产生的条件:①中性点非有效接地系统②非线性电感元件和电容元件组成的振荡回路③振荡回路中的损耗足够小,所以谐振实际上多发生在系统空载或轻载时④电感的非线性要相当大⑤有激发作用,即系统有某种电压、电流的冲击扰动,如跳合闸、瞬间短路等。

为了消除PT的铁磁谐振过电压,主要从改变电感电容参数和消耗谐振能量两方面来考虑。系统的运行方式是实时变化的,即使在选择设备时尽量避免电感电容参数耦合,但仍无法完全避免谐振产生。消耗谐振能量方面目前系统中较常使用的有一次消谐器和二次微机消谐器。

(1)一次消谐

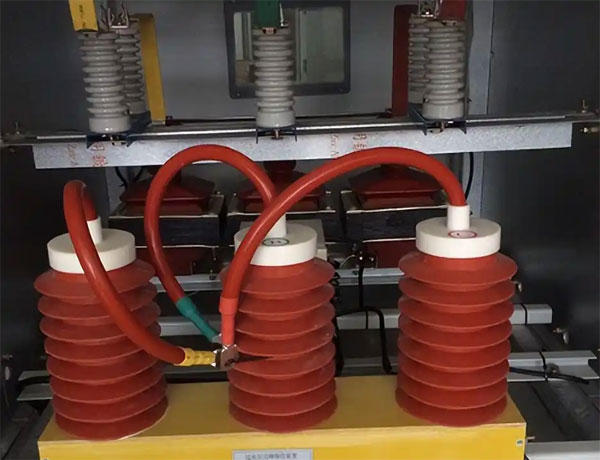

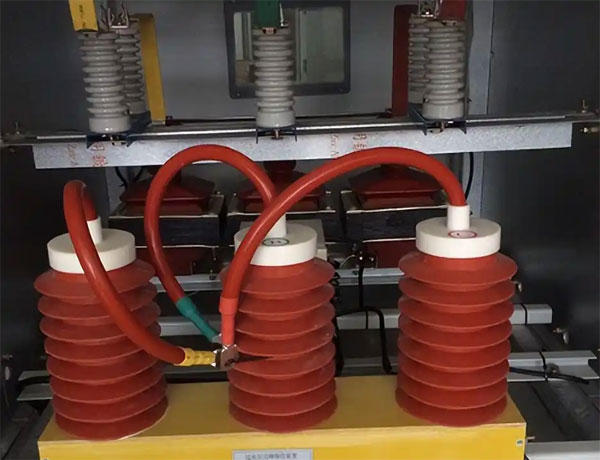

一次消谐器是高容量非线性电阻,安装在电压互感器一次绕组中性点,正常运行时阻值很大,单相接地或其他原因中性点电位升高,则电阻值下降,减小中性点偏移度,快速抑制过电压,避免谐振。

一次消谐器是高容量非线性电阻,安装在电压互感器一次绕组中性点,正常运行时阻值很大,单相接地或其他原因中性点电位升高,则电阻值下降,减小中性点偏移度,快速抑制过电压,避免谐振。

另外,由于6~35kV电网中性点不接地,母线上YO接线的PT一次绕组将成为该电网对地唯一金属性通道,当系统中发生单相接地或接地消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电过渡过程,此时常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。在电压互感器中性点安装一次消谐器能有效限制这类涌流,避免了熔丝熔断。

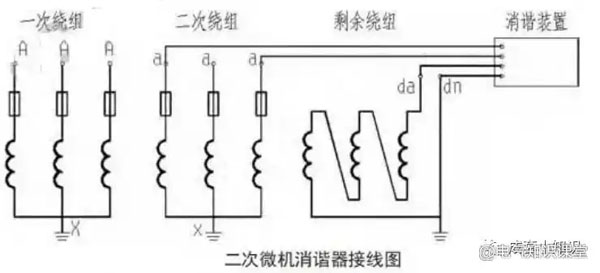

(2)二次消谐

二次消谐是在电压互感器的二次开囗三角绕组装设的微机消谐装置,能够对PT开口三角电压进行实时循环检测。正常工作情况下,该电压较小,装置内的大功率消谐元件(可控硅)处于阻断状态,对系统无任何影响。

当检测到开口三角电压大于30V时,表示有故障发生,于是装置开始对开口三角电压进行数据采集。通过数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,对数据进行分析、计算,判断出当前的故障状态。如果出现某种频率的铁磁谐振(一般在17~150Hz之间),CPU立即启动消谐电路(使可控硅导通),让铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失。

在开口三角处并联消谐电阻,若消谐装置内部可控硅出现故障,报警接点导通启动交流接触器,接触器启动大容量电阻,从而消除谐振。系统发生铁磁谐振时,装置瞬时启动消谐元件,将PT开囗三角绕组瞬间短接,产生强大阻尼,从而消除铁磁谐振。

(3)主要难点

微机消谐装置的主要难点在于对基波谐振和单相接地的区分,通常,将当U0>150V时定为基频谐振;当30V<U0<145V时定为单相接地故障。另外铁磁谐振时PT电感与线路电容构成谐振回路,此时各线路对地电容电流为零,因此不存在零序电流;而单相接地时各线路出现零序电流。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:13817307507。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:zhizhundianqi@126.com。

138-1730-7507

138-1730-7507